2025年7月18日,南京師范大學(xué)泰州學(xué)院"紅心研墨"實(shí)踐團(tuán)隊(duì)在泰州美術(shù)館組織開展了一項(xiàng)聚焦非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承的專題活動(dòng)。該團(tuán)隊(duì)通過系統(tǒng)性的科普講解,重點(diǎn)介紹了漆扇制作技藝、皮影戲表演藝術(shù)以及傳統(tǒng)打鐵花工藝等三項(xiàng)具有代表性的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目。在活動(dòng)實(shí)施過程中,團(tuán)隊(duì)成員充分發(fā)揮新媒體技術(shù)優(yōu)勢,創(chuàng)新性地拓展了非遺文化的傳播渠道,運(yùn)用富有創(chuàng)意的表現(xiàn)手法為傳統(tǒng)技藝注入了現(xiàn)代元素。這種志愿服務(wù)模式有效搭建了傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代社會(huì)的溝通橋梁,使得非物質(zhì)文化遺產(chǎn)在青年群體的積極參與下展現(xiàn)出新的生機(jī)與活力。

典藏非遺,文脈永續(xù)在泰州美術(shù)館舉辦的專題活動(dòng)中,志愿者團(tuán)隊(duì)以專業(yè)化的方式系統(tǒng)展示了我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的多維價(jià)值:通過詳實(shí)的圖文資料,首先闡釋了漆扇工藝的流派特征及其千年傳承的髹漆技術(shù)體系;繼而剖析了皮影戲獨(dú)特的敘事語言與制作工藝的審美特征;最后深入解讀了打鐵花技藝所蘊(yùn)含的民俗學(xué)意義及其表演過程中的技術(shù)難度,這種結(jié)構(gòu)化的知識傳遞方式有效提升了參與者對傳統(tǒng)技藝文化內(nèi)涵的認(rèn)知深度。

研究團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)探討了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承議題,深入剖析了當(dāng)前非遺傳承過程中存在的主要挑戰(zhàn),同時(shí)詳細(xì)梳理了各地區(qū)在技藝記錄、傳承人培養(yǎng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)所采取的成功經(jīng)驗(yàn)。針對"發(fā)展與創(chuàng)新"這一核心議題,研究者從傳承體系建設(shè)、創(chuàng)新融合發(fā)展路徑以及生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建三個(gè)維度提出了具有實(shí)踐指導(dǎo)意義的解決方案。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之所以具有不可替代的文化價(jià)值,其深層根源在于其與民族精神內(nèi)核的緊密聯(lián)系,正如研究參與者所闡釋的那樣,以"古琴"為代表的傳統(tǒng)樂器承載著中國文人的精神追求,而"琵琶"則生動(dòng)體現(xiàn)了民間社會(huì)與國家敘事之間的文化共鳴。

趣味問答,知識入心在系統(tǒng)闡述非物質(zhì)文化遺產(chǎn)相關(guān)知識體系后,志愿者團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地設(shè)置了互動(dòng)問答環(huán)節(jié),旨在通過沉浸式體驗(yàn)提升參與者對傳統(tǒng)文化的認(rèn)知深度。實(shí)證研究表明,這種寓教于樂的互動(dòng)模式相較于傳統(tǒng)單向講授方式,能顯著提升學(xué)習(xí)者的記憶保持率和知識內(nèi)化程度。參與者的反饋數(shù)據(jù)顯示,"互動(dòng)答題過程促使我們主動(dòng)檢索記憶并深入思考,這種學(xué)習(xí)方式帶來的知識留存效果尤為顯著"。項(xiàng)目設(shè)計(jì)者進(jìn)一步闡釋,這種雙向互動(dòng)機(jī)制有效突破了傳統(tǒng)教育傳播的單向性局限,使參與者在趣味競賽中不僅深化了對非遺文化的理解,更激發(fā)了其自主探索的學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)。

繩牽萬緒,結(jié)聚華風(fēng)

繩牽萬緒,結(jié)聚華風(fēng)新媒體傳播雖是非遺文化傳承的重要途徑,但唯有通過親身實(shí)踐方能深刻體悟其內(nèi)在精髓。本研究觀察到,在志愿者組織的中國結(jié)制作工作坊中,參與者通過電子圖像引導(dǎo)與現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合的方式,逐步掌握編織技藝。特別值得注意的是,面對盤長結(jié)復(fù)雜的纏繞工藝,一位年幼參與者起初表現(xiàn)出明顯困惑;此時(shí)志愿者錢某采取了多重教學(xué)策略:暫停電子演示、放大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)并輔以慢動(dòng)作示范,最終成功幫助該參與者完成首個(gè)結(jié)體制作。當(dāng)這位小參與者激動(dòng)地展示其作品時(shí),眼中閃爍的成就之光生動(dòng)詮釋了實(shí)踐教學(xué)的價(jià)值。這一案例充分證明,數(shù)字化工具與傳統(tǒng)示范相結(jié)合的教學(xué)模式,能夠有效降低非遺技藝的學(xué)習(xí)門檻,使抽象的文化遺產(chǎn)轉(zhuǎn)化為可感知、可掌握的實(shí)體經(jīng)驗(yàn)。

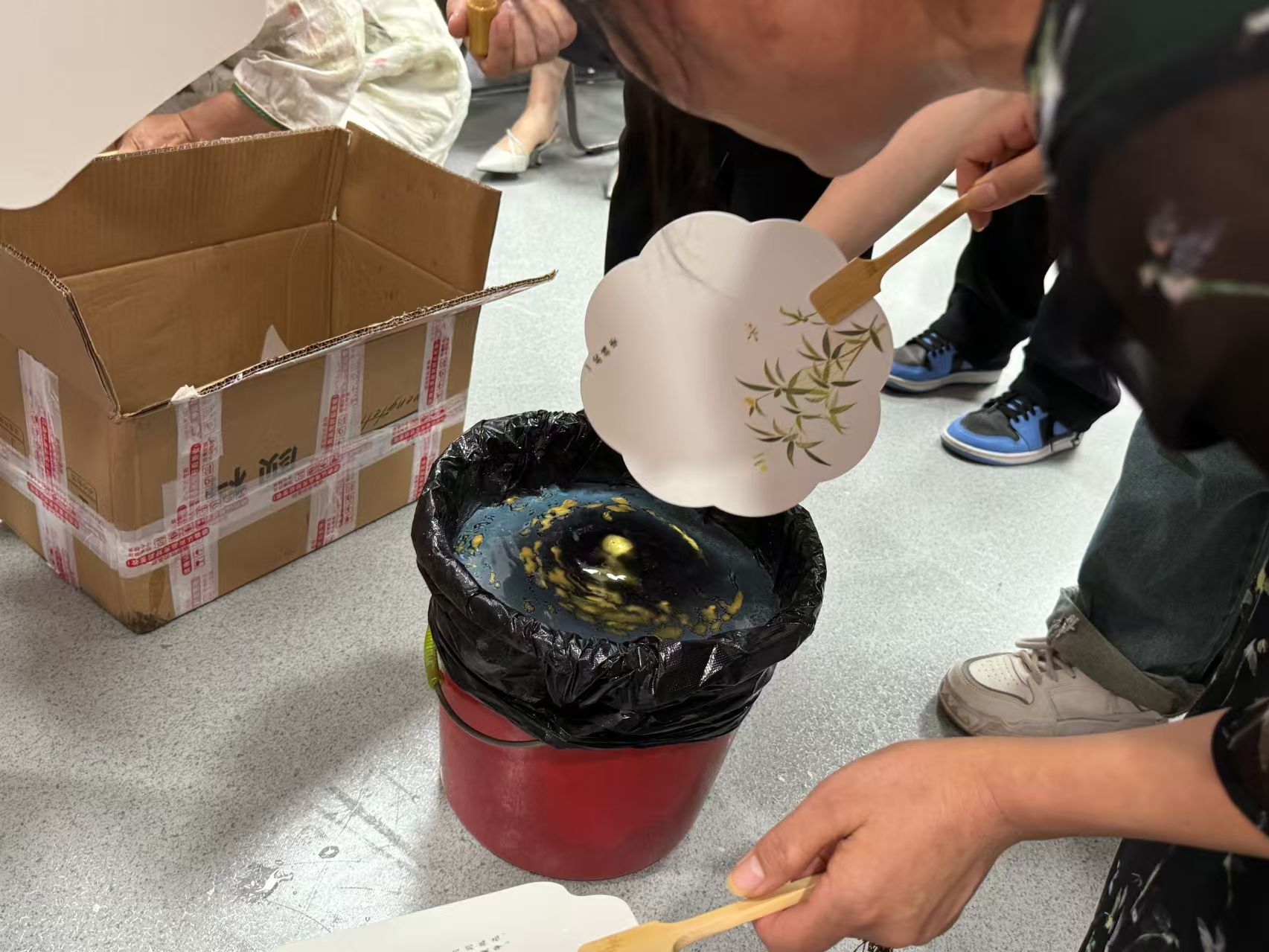

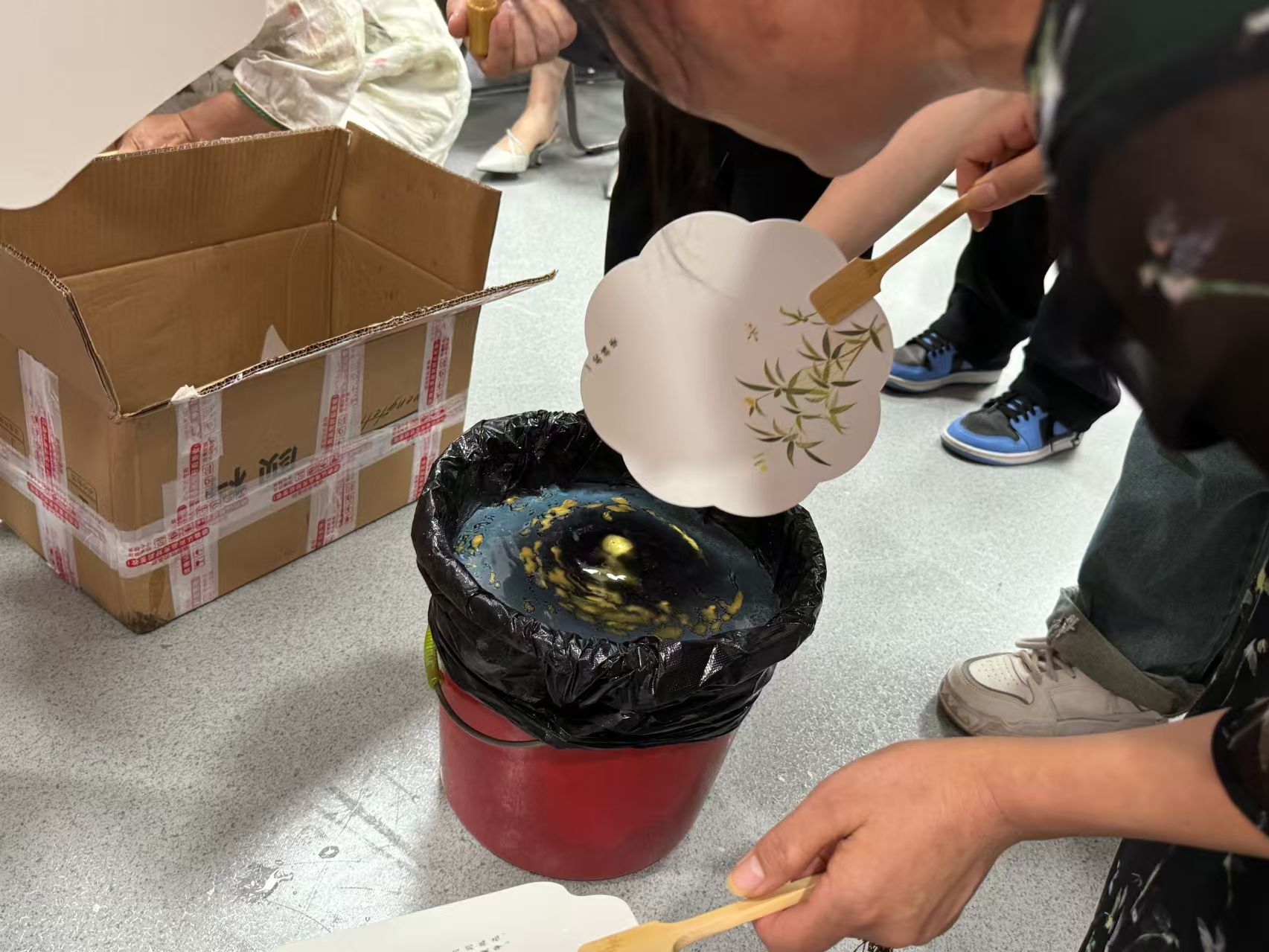

以漆飾扇,情意暗藏作為東方美學(xué)的重要物質(zhì)載體,扇子超越了其原始的納涼功能,其中尤以漆扇最具藝術(shù)價(jià)值。這類工藝品憑借溫潤似玉的材質(zhì)特性與深邃瑰麗的色彩表現(xiàn),歷來受到文人階層的珍視。漆扇制作工藝集中體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)漆藝的精髓,通過有機(jī)整合繪畫技法、雕刻工藝及鑲嵌技術(shù)等多種傳統(tǒng)手工藝,使每件作品都呈現(xiàn)出獨(dú)特的藝術(shù)特質(zhì)。在實(shí)踐環(huán)節(jié)中,參與者通過自主調(diào)配色彩與繪制扇面的創(chuàng)作過程,深入體驗(yàn)了漆扇制作的藝術(shù)魅力。據(jù)志愿者錢女士觀察,一位女性參與者在初始階段對色彩搭配存有顧慮,但在參考經(jīng)典作品后,最終采用靛藍(lán)底色與金粉點(diǎn)綴的創(chuàng)意組合,成品既保持了傳統(tǒng)韻味又彰顯出現(xiàn)代審美趣味;該參與者反復(fù)欣賞自己的創(chuàng)作成果時(shí)由衷贊嘆:"傳統(tǒng)工藝竟能如此完美地融入當(dāng)代審美理念"。

南京師范大學(xué)泰州學(xué)院"紅心研墨"團(tuán)隊(duì)開展的"非遺新勢力,青春創(chuàng)未來"實(shí)踐活動(dòng),通過沉浸式體驗(yàn)的方式使參與者切身感受到非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的獨(dú)特魅力。在志愿者與體驗(yàn)者的深度互動(dòng)過程中,中國結(jié)編織技藝不僅傳遞著傳統(tǒng)工藝的精髓,更彰顯出文化傳承的深層意義;漆扇制作過程中色彩的漸變與融合,則生動(dòng)體現(xiàn)了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的審美價(jià)值。實(shí)踐表明,當(dāng)青年一代通過親身參與將傳統(tǒng)技藝內(nèi)化為文化認(rèn)同,當(dāng)現(xiàn)代創(chuàng)新思維與傳統(tǒng)智慧實(shí)現(xiàn)有機(jī)融合,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承便呈現(xiàn)出最具活力的實(shí)踐形態(tài)——這種傳承不僅體現(xiàn)在靜態(tài)的博物館陳列中,更蘊(yùn)含于實(shí)踐者的匠心制作過程,以及代際之間的文化傳遞之中,從而確保傳統(tǒng)文化在時(shí)代變遷中始終保持蓬勃的生命力。